Die Anfänge des Straßengüterverkehrs in Versmold, dem „Fettfleck Westfalens“

Fotos: Stadtarchiv Versmold

Eine der wichtigsten verkehrstechnischen Revolutionen des vergangenen Jahrhunderts ist fraglos der motorisierte Straßenverkehr. Weil er das moderne Leben so nachhaltig prägt, ist es besonders interessant, sich seiner Anfänge zu erinnern. Dabei erstaunt es, dass erst vor 100 Jahren das Automobil auch auf dem Lande eine weitere Verbreitung fand. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs blieb es eine Ausnahmeerscheinung. So knatterte 1907 erstmals in der ostwestfälischen Kleinstadt Versmold ein Automobil über die Straßen. Es war ein „Hansa“, hergestellt im oldenburgischen Varel und gefahren vom hiesigen Textilunternehmer Charles Delius. Es trug das Kennzeichen IX-440. Ganze 15 Ziffern waren 1905 für den Kreis Halle reserviert. Die reichten für die nächsten zwei Jahre. Schon bald folgten größere Fahrzeuge für den Gütertransport, die Lastkraftwagen. Nach und nach dominierten sie das Straßenbild und führten dazu, dass sich Versmold zu einer der größten Speditionsstandorte Deutschlands entwickelte. Was waren die Ursachen hierfür?

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg bestanden in Versmold mit den Betrieben von Wiltmann, Menzefricke und Stockmeyer drei der bedeutendsten Fleischwarenfabriken Westfalens – der sprichwörtliche „Fettfleck“ breitete sich aus. So vorteilhaft ihre Nähe zu den Rohstoffquellen, insbesondere den Schweinen, auch war, so nachteilig erwies sich mehr und mehr die Ferne zu den Konsumenten im Ruhrgebiet oder im Bergischen Land, in Köln oder Berlin. Im Jahr 1900, vor 125 Jahren also, erfolgte der Anschluss des Ortes an das Schienennetz: in Hövelhof im Süden Richtung Paderborn, im Norden von Lengerich Richtung Osnabrück und Bremen sowie von Ibbenbüren nach Westen Richtung Amsterdam. Jedoch sollten sich die an die Bahnverbindung geknüpften Erwartungen nicht erfüllen. Die private Teutoburger-Wald-Eisenbahn hatte aufgrund ihres Nebenbahnstatus erhebliche Funktionsmängel: Sie war zu langsam, betrieb keine reinen Güterzüge, wurde tariflich von der Reichsbahn benachteiligt und besaß als wohl größtes Handicap keine direkten Anschlüsse an das Reichsbahnnetz, so dass jeweils in Ibbenbüren beziehungsweise Lengerich im Norden und Gütersloh im Süden umgeladen werden musste. Schon früh zeigte sich, dass die Bahn den Anforderungen eines raschen und schonenden Transports der Fleisch- und Wurstwaren nicht genügte. Die Fleischwarenunternehmer reagierten darauf mit der Anschaffung eigener Lastkraftwagen.

Nachdem sich die Versmolder Fleischwarenindustrie von den Folgen des Ersten Weltkriegs wieder erholt hatte und 1927 eine Verdreifachung des Warenverkehrs gegenüber 1913 festzustellen war, mehrten sich die Klagen über die unzulänglichen Transportmöglichkeiten durch die Bahn. Große Probleme gab es insbesondere im Postpaketversand, worauf das Gütersloher Postamt die Reichsbahndirektion in Hannover aufmerksam machte: „Darunter stehen die Wurstpakete an erster Stelle. In Versmold hat sich in den vergangenen Jahren die Wurstindustrie stark entwickelt. Die Wurstpakete von diesem Ort sind in der Hauptsache hier umzuleiten, die Beförderungsmöglichkeiten gegen 1913 jedoch nicht verbessert worden. Weil die Züge der Reichsbahn nur zwei bis drei Minuten halten, gibt es nicht genügend Zeit zum Beladen. In der Eile werden die Pakete geworfen, Frischwurst platzt, ein Zurückbleiben von Paketen ist meistens nicht zu verhindern.“

Der desolate Zustand der Bahn war schon drei Jahre vorher offenkundig. In einem Zeitungsbericht vom 25. Februar 1924 hieß es: „Die geradezu trostlosen Verkehrsverhältnisse auf der Teutoburger-Wald-Eisenbahn hatten Veranlassung gegeben, daß sich etwa 40 Personen im Lengericher Rathaussaale eingefunden hatten, um die Abstellung der unerhörten Mißstände zur Forderung zu erheben. Die Zustände im Verkehrswesen der TWE seien himmelschreiend, sie trügen nicht im geringsten der Bevölkerung Rechnung. (…) Einige Industrievertreter erklärten, daß sie schon länger Lastautomobile laufen hätten, weil die Verhältnisse der Bahn nicht genügten.“

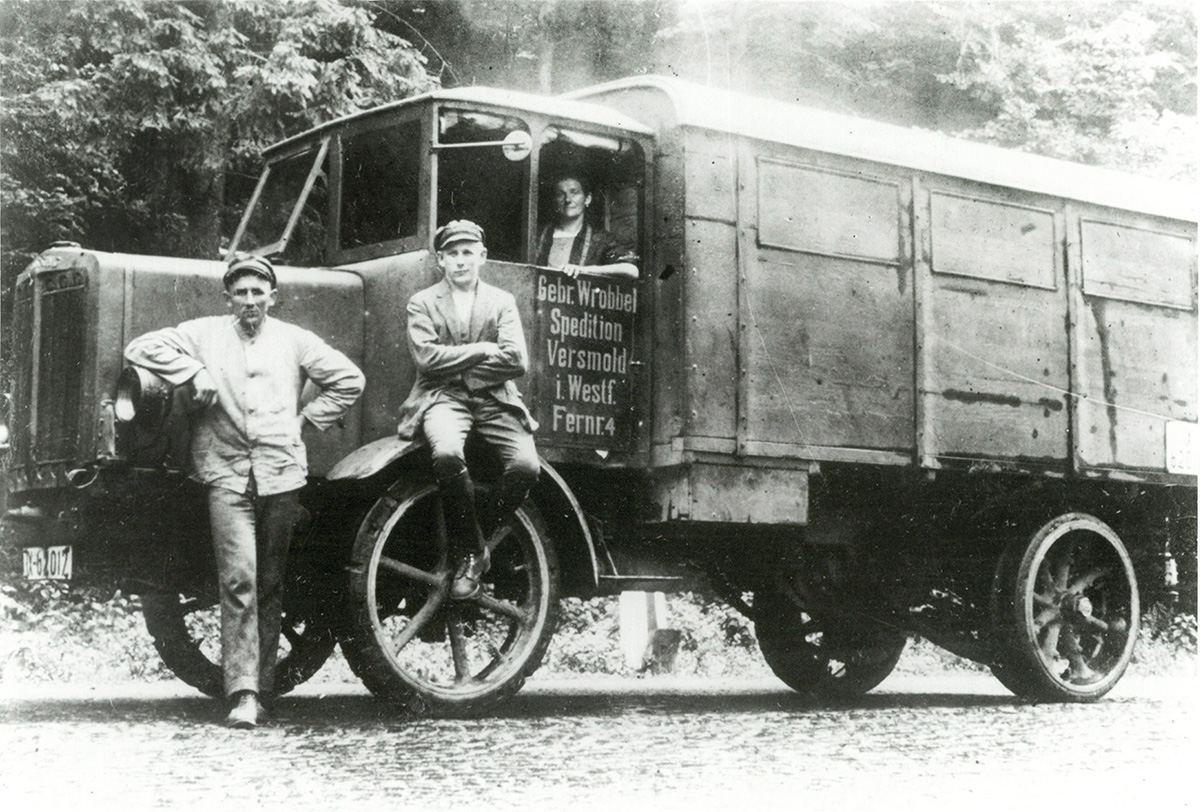

Die Abschaffung des gemischten Personen- und Güterzugbetriebs Ende der 1920er-Jahre machte die Bahn etwas attraktiver. In anderen Bereichen waren kaum Fortschritte zu verzeichnen. Die Reisegeschwindigkeit betrug noch immer 35 km/h, so dass die Fahrt von Ibbenbüren nach Gütersloh knapp drei Stunden in Anspruch nahm. Neben den firmeneigenen Lastwagen war die frühe Ausbildung eines gewerblichen Güterkraftverkehrs die unmittelbare Folge dieser Unzulänglichkeiten. 1924 ging Heinrich Lohmann mit der Gründung eines Fuhrunternehmens voran, ihm folgten 1928 die aus Westpreußen stammende Familie Wrobbel und schließlich im Jahre 1935 die Brüder Kurt und Rudolf Nagel. Versmolder „Brummis“ vermochten Anfang der 1930er-Jahre die Eisenbahn rasch abzuhängen. Die „Kapitäne der Landstraße“, wie sie achtungsvoll genannt wurden, fuhren mindestens einmal wöchentlich nach Berlin, Königsberg, Frankfurt und nach Süddeutschland.

Wie sah der Fernfahralltag vor 100 Jahren aus? Der Fahrer war eher Maschinist als Kapitän, denn aufgrund der Unzuverlässigkeit der Technik musste er sich mit jeder Schraube am Fahrzeug auskennen. Zwei Stunden vor Antritt der Fahrt waren Wasser und Öl zu kontrollieren und viele Schmiernippel mit Fett zu versorgen: Wartungsfreiheit war noch ein Fremdwort. Unterwegs gab es zahlreiche Pannen. Motorschäden waren keine Seltenheit, weswegen kleine Feldschmieden an Bord waren, die „Operationen am offenen Herzen“ auf der Landstraße ermöglichten. Bis Ende der 1920er-Jahre rumpelten die Fahrzeuge auf Vollgummi-, den sogenannten Elastik-Reifen, ehe nach und nach auf Luftbereifung mit großen Ballonreifen von Continental umgestellt wurde. Die boten zwar erstmals eine Spur von Fahrkomfort, waren aber teuer und bereits nach wenigen hundert Kilometern schon verschlissen. Die Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger betrug 25 km/h, in Ortschaften 16 km/h. Noch gab es keine seriell gefertigten Dieselmotoren, der Benzinverbrauch der Motoren war exorbitant. Erst Mitte der 1930er Jahre verbesserte sich sie Situation vor allem mit dem Durchbruch der Diesel-Technik, der Druckluftbremse, haltbareren Reifen und weiteren technischen Neuerungen. Seit der Einführung isolierter Kofferaufbauten in dieser Zeit verbesserten sich auch die Bedingungen des Frischwursttransports.

Die allerschlimmste Herausforderung für die Kapitäne aber war der Zustand der Straßen. Sie waren voller Dreck und Löcher. Sogar im Sommer musste oft Split gestreut werden, um den Elastik-Reifen Bodenhaftung zu verleihen. Steigungsstrecken waren nur mit der Zughilfe findiger Bauern zu überwinden, die zum Vorspannen dafür ihre Pferde oder Zugochsen bereitstellten. Der Beifahrer ging mit dem Vorlegeklotz hinterher, um die Fuhre gegen ein Zurückrollen abzusichern. Im Winter brach der Straßenverkehr oft komplett zusammen.

Schauen wir auf die Anfänge zweier Firmen, die, gleichsam als David und Goliath, bis heute existieren. Lohmann Logistikservice, der kleinere Betrieb, konnte im letzten Jahr das 100-jährige Bestehen feiern. Trotz der beschriebenen Widrigkeiten gründete Heinrich Lohmann, Sohn eines Postkutschers, 1924 seine eigene Motorwelt. Neben den Lastkraftwagen war auch ein Bus im Einsatz, hinzu kamen eine Werkstatt, eine Tankstelle und ein Autohandel mit deutschen und amerikanischen Modellen, womit sich Heinrich Lohmann rasch zu einem auch überörtlich bedeutsamen Autopionier entwickelte. Neben Mönkemöller in Bielefeld und Fiege in Greven stieg Lohmann bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges mit einem Netz von weiteren Niederlassungen zu einem der größten Spediteure Westfalens auf.

Die Brüder Kurt und Rudolf Nagel zog es 1930 von Rendsburg nach Versmold, wo sie fünf Jahre für die Spedition Lohmann unterwegs waren. Am 22. Mai 1935 wagten sie den Weg in die Selbstständigkeit; der Handelsregistereintrag trägt dieses Datum. Einige Betriebsräume der Segeltuchweberei Delius an der Münsterstraße standen leer, weil der bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs größte Versmolder Industriebetrieb seine einstige Bedeutung längst verloren hatte. Die Flächen des Textilunternehmens konnten als Lager und Fahrzeuggaragen umgenutzt werden. Ein 10-Tonner Büssing mit Anhänger wurde bereits wenige Monate nach der Firmengründung durch einen moderneren 18-Tonnen-Zug ersetzt. Doch schon bald erlitt das aufstrebende Geschäft durch den Zweiten Weltkrieg eine jähe Unterbrechung. Die Fahrzeuge wurden requiriert, und Kurt und Rudolf Nagel teilten wie Millionen anderer das Schicksal des Kriegseinsatzes und der anschließenden Gefangenschaft. Was sie nach ihrer Rückkehr vorfanden, war nicht sonderlich ermutigend: ein einziger Anhänger, aufgebockt und ohne Räder. – Doch bald schon sollte das Wirtschaftswunder einsetzen, mit dem ein großer Hunger nach Fleisch- und Wurstwaren einher ging. Wieder brachte Nagel die Versmolder Produkte zur Kundschaft. Bei der Spezialisierung auf Lebensmittellogistik blieb es bis heute. Die Nagel Group zählt aktuell zu den führenden Unternehmen der Branche mit europaweit rund 130 Niederlassungen.

Auch auf den gesteigerten Transportbedarf für lebende Tiere reagierte das heimische Gewerbe. Der Karosseriebauer Kemner spezialisierte sich seit dem Ende der 1920er- Jahre auf den Bau von Viehtransportern. Die „Ferkelwagen“ erfreuten sich vor allem bei Viehhändlern aus den an Schweinen reichen Gegenden des Münsterlandes, des Osnabrücker und des Oldenburger Landes großer Beliebtheit. Die Fahrzeuge leisteten einen Beitrag zur agrarischen Veredelungswirtschaft. Ein Schweineleben war nun nicht mehr an einen Stall auf einem Hof gebunden. Die Verbreitung der Viehtransporter ist auch ein Hinweis auf den großen Umfang von Straßentiertransporten bereits in den 1930er- Jahren, denn Schweinezüchter und -mäster sind nun einmal nicht mit der Eisenbahn zu erreichen. Auf zwei Etagen wurde die quiekende Fracht untergebracht, zumeist angetrieben von einem Opel Blitz, dem seit den 1930er-Jahren bis in die Nachkriegszeit am meisten verbreiteten Lieferwagen. 1932 wurde die Angebotspalette um mobile Verkaufsanhänger erweitert, mit denen die Kleinfleischhändler ihre Produkte auf großstädtischen Wochenmärkten besser präsentieren konnten. Isolierte Aufbauten dienten dem Transport der fertigen Fleischprodukte. Die ortsansässige Segeltuchweberei Delius belieferte Kemner und andere Karosseriebauer mit LKW-Planen. Heute werden bei Kemner Feuerwehrfahrzeuge des Marktführers Schlingmann aus dem benachbarten Dissen gebaut.

Das Beispiel Versmold zeigt, dass ein großer Lebensmitteltransportbedarf an einem verkehrsmäßig ungünstigen Standort trotz der Existenz der Bahn schon sehr früh zu einer Individualverkehrslösung führte. Die Wurst will nicht nur produziert, sondern auch mobilisiert werden. Erstaunlich ist, dass dies dem Lastwagen bereits im Frühstadium seiner technischen Entwicklung besser gelang als der Eisenbahn. Der LKW hatte die Nase vorn. Er machte die strukturellen Nachteile der Bahn bereits zu einem Zeitpunkt deutlich, als verkehrspolitisch vor allem durch ihre Bevorzugung hinsichtlich der Frachttarife noch ganz auf sie gesetzt wurde.

Um dem heutigen politischen Anspruch gerecht zu werden, mehr Güter von der Schiene auf die Straße zurückzuverlangen und damit Straßen und Umwelt künftig zu entlasten, bedarf es innovativer Logistikkonzepte. In Versmold hätte die Bahn durchaus eine Chance, denn trotz aller historischen Fehlleistungen verkehrt die Teutoburger-Wald-Eisenbahn auch nach 125 Jahren noch. Der Nordabschnitt von Versmold bis Ibbenbüren wurde durch die Lappwaldbahn komplett neu gebaut, der Südabschnitt zwischen Hövelhof und Versmold erst kürzlich von der äußerst agilen US-amerikanischen Rail Development Company (RDC) übernommen. Ob die „alte Dame Bahn“ noch rüstig genug ist, um den Transportaufgaben der Zukunft gerecht zu werden, wird sich zeigen. Zu wünschen wäre es.